めぶきフィナンシャルグループは、持続的な成長と競争力強化を目指し、デジタル技術を活用した変革(トランスフォーメーション)に向けて、さまざまな取り組みを進めています。具体的なDXの成果として、顧客サービスの向上、社内業務の効率化、経営判断の迅速化などが実現されています。私たちは、これらの取り組みを通じて自身の成長を促進し、堅固な地位を確立すると同時に、地域社会に対して経験やノウハウ、企業人脈などを還元することで、地域全体のデジタル変革に貢献していきます。

当社グループが目指すDX戦略

当社グループが目指すDX戦略ストーリー

DXという言葉の定義・理解をグループ全体で共通化するため、以下のようなDX戦略ストーリーを定め、DX戦略の指針として活用しています。

- DXにより、顧客と担い手を煩わしさから解放し(業務革新・デジタルチャネル)、次のアクションを想起するような情報に容易にアクセスできるようにし(データ利活用)、人が人ならではの活動を通じて地域に新たな価値を提供し続ける。

- このため、デジタルで繋がる環境(デジタル要素としてのペーパーレス、クラウド等の環境整備)やデジタルスキル・マインドセット(経営のコミットと人的リソースの活用変革(人的資源は数量⇒質量へ))といったDX基盤の強化に取り組み、当社グループに蓄積されるさまざまな知見やオープンネットワーク(他社協業や技術の取込)を取引先や地域へのDX支援に生かす。

DX戦略ロードマップ

戦略分野を5つに分類し、それぞれの領域において取り組むべき事項と目指す目標を明確に定義しました。これらを当社グループの全体的な方向性として捉え、各社の現状を考慮しながら具体的な年度計画として実施時期を明確に設定し、推進しています。

| 目指す姿(To-Be) | 主な取り組み事項 | |

|---|---|---|

| 伝統的業務のデジタル化・業務革新 | ほとんどの業務がデジタル化され、煩雑な事務処理から担い手を解放。行員はヒトならではの生産的業務に専念している。AI技術等も活用し、業務高度化やパーソナライズ化が図れている |

|

| デジタルチャネルの利便性向上・顧客接点の拡大 | お客さまはUXの高いデジタルチャネルを通じ、いつでもどこでもさまざまな取引・手続きを安全に利用できる。当該チャネルは多くの顧客・取引先に日常使いされ、さまざまな顧客層に幅広く浸透している |

|

| データ利活用の強化 | さまざまなデータがDBに収集・集約・蓄積され、経営管理・企画立案・営業推進等に必要なデータを汎用的に利活用することができる。これにより新たな気づき・価値が利用者に提供されている |

|

| DX基盤の強化 | DX人材が数多く育成され、保有スキルは定期的にブラッシュアップされている。主要システム基盤は、外部環境変化に対する柔軟性や高度なセキュリティが確保されており、執務環境の多様化にも対応している |

|

| 取引先や地域へのDX支援・協業 | DX支援の充実に向け、グループ会社やビジネスマッチング先、外部先進企業等との協業によるDXコンサルティングの推進態勢が整っている。地域DX事業に対しても適切な形で金融機能が提供されている |

|

※本ロードマップは、めぶきフィナンシャルグループ全体の内容です。具体的な取り組み事項やスケジュール等については、めぶきフィナンシャルグループ傘下各社で設定しています。

経産省「DX認定事業者」に認定

当社は2022年11月1日に「DX認定事業者」として認定されました。DX認定制度は、「情報処理の促進に関する法律」に基づき、経済産業省が定めるデジタルガバナンス・コード※の基本的事項に対応する企業を国が認定する制度です。

※デジタル技術による社会変革を踏まえた経営ビジョンの策定や公表等を、「経営者が実践すべき対応」として経済産業省が取りまとめたものです。

DXにおける重点取り組み項目とその概要

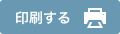

ペーパーレスの徹底(デジタイゼーション・デジタライゼーション)

全部署・全営業店を含め、社内全体が当事者として取り組めるDX基盤として、ペーパーレスの徹底に取り組んでいます。紙を減らすことで、CO2排出の削減や資源保全に直接的な貢献が行えるほか、紙を使わない業務フローを検討する過程で様々なDX課題が浮き彫りになり、ゼロベースで業務を見直すことにもつながっています。今後は業務ログや帳票内の様々なデータがデジタルデータとして蓄積されていきますので、今後のデータ利活用の基礎データとしても活用してまいります。

常陽銀行のペーパーレス実績

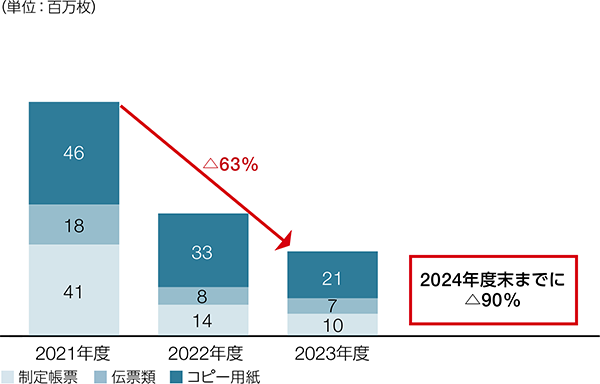

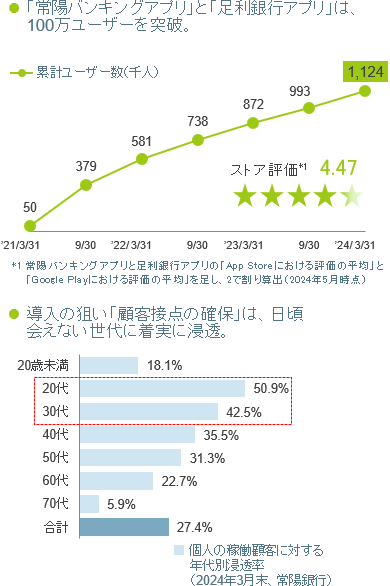

デジタル浸透度の向上(デジタル取引・セルフ取引へのシフト)

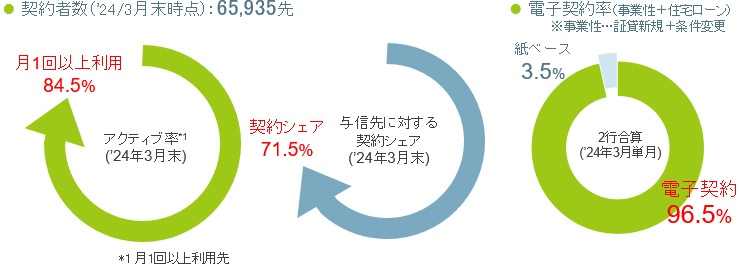

いつでも・どこでも・便利に・わかりやすく銀行取引を行えるよう、お客さま自身のスマートフォンやパソコンを活用した各種デジタルサービスの充実を行っています。個人向けでは、バンキングアプリを中心にUI/UXにこだわったデジタル完結サービスを展開。マニュアル不要・申込手続不要ですぐに利用できる環境を構築・提供しております。事業者向けでは融資契約の電子契約化や手形小切手の電子化(でんさい移行)を進めています。

バンキングアプリのユーザー数と利用者層

法人インターネットバンキングの契約状況と電子契約率

データ利活用の強化

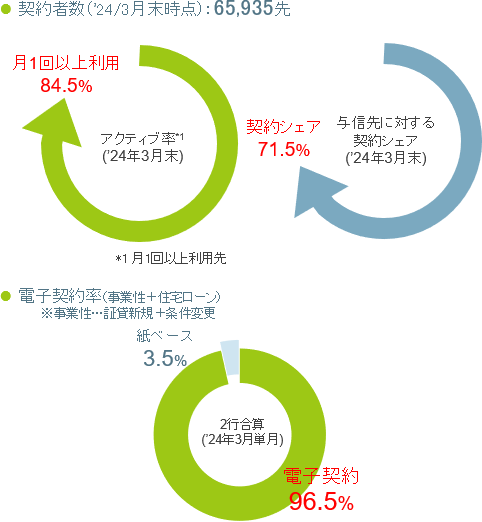

当社グループでは、社内業務のデジタル化やお客さまへのアプリ提供・Webサービス利用などを通じて蓄積されたデータを積極的に活用しています。お客さま一人ひとりをより解像度高く理解し、最適な提案をするためのマーケティングデータとして活用しているほか、当社の経営層が適時適切な経営判断を行うための経営ダッシュボードとしても活用を開始しています。

さらに、当社はAI活用にも積極的に取り組んでおり、ChatGPT(Azure Open AI)の導入や個人ローン審査業務のAI化、営業効率化やマーケティング精度向上のためのAI統計モデルツールの活用などを行っています。また、業務内容を問わずさまざまな分野への業務適用を見据え、組織的な知見獲得のためのトライアルを継続的に進めています。

データ利活用基盤の整備

ペーパーレスを通じたデジタライゼーションが進み、お客さま取引もデジタル完結になると、新たな価値としてデータ利活用の幅が広がります。こうした収集データは、第1に経営判断の迅速化に活用し、変化の激しい外部環境にいち早く対応できるよう、経営ダッシュボード化を図ってまいります。

BIツールを活用した経営ダッシュボードのイメージ

機械学習・生成AIの活用

1.個人事業分野

個人営業分野では、審査業務の自動化や営業推進先における優先度選定の最適化(営業効率向上)等を実施しています。

審査業務のAI化では、2023年12月より個人ローン(住宅·無担保)の審査業務のAI化を開始しました。従来はすべて有人対応にて審査していましたが、現在はAIを活用することで、全案件の概ね6~7割を自動で審査結果を回答できるようになりました。審査回答が当日中にできるため、ローン商品の魅力向上にも寄与しています。業務効率化効果は、審査担当者の9名分に相当します。

商品サービスの推進優先度についても、さまざまな説明変数から導かれた機械学習による統計的AIスコアをもとに行っています。これにより、効率的な推進活動を行うことができます。ツールの利活用には一定の統計スキルとデータハンドリングスキルが必要となるため、DX人材育成取り組みとしてデータ利活用に貢献する研修や資格取得支援を併行して実施しています。

機械学習の具体的な適用領域としては、個人ローンの推進、NISAをはじめとする資産運用関連、デジタルマーケティングの対象先抽出やDM発送リストの抽出など、多岐にわたります。

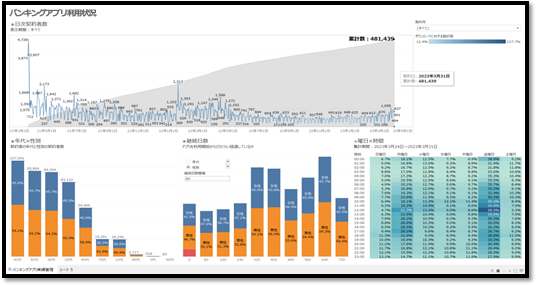

2.法人営業分野

法人営業分野では、企業の資金需要を予測するAIリストを営業店に配信し、「資金需要予測AI」として運用しています。

常陽銀行では、2年間のPoCを経て2024年度から本番運用に移行しました。このAIは、企業の入出金データを主な説明変数としてAIモデル化し、最新データを投入することで需要発生を予測します。営業店にはAIスコアとそのスコアに至った主な寄与項目の内容、寄与度から類推されるアクションプラン例を交えて提示。特に経験が浅い若手行員を中心に、このAIモデルを利活用しています。営業店の行員からも高い評価を得ています。

また、現在は、経営改善支援先の抽出にもAIを活用するためのトライアルを行っています。業況悪化の予兆把握などにAIを適用し、経営改善をサポートしていく方針です。

3.行内業務の効率化等

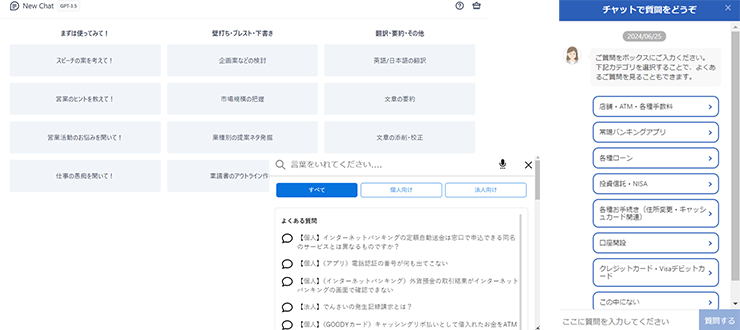

常陽銀行と足利銀行の行員の業務効率化に関連する取り組みとしては、ChatGPT(Azure Open AI)の全行員への導入やAIチャットボットの利用、AIボイスレコーダーによる議事録作成の効率化等があります。

ChatGPTの活用では、入力情報がOpenAI社の再学習に利用されないように閉域環境を構築しました。

画面UIでは、12種類のテンプレート(プロンプト例)をデフォルト表示し、プロンプト入力に不慣れな行員でも利活用が可能な仕様にしています。導入時には全行員にChatGPT活用のeラーニング受講を義務化し、修了テストも実施してスキルの向上を図りました。

AIチャットボットは、お客さま向けおよび行内向けの両方で利用しています。問い合わせ件数の多い分野を中心に、順次FAQ(想定問答)を追加し事前学習を継続しています。

当社グループでは、LLM※1によるハルシネーション※2を避けるため、FAQリスト投入型のチャットボットを採用し、回答の正確性を保ちながらも、質問内容の判別と最適な回答の選択にAI技術を適用しています。これにより、問い合わせ内容の動向を定量的に把握できるため、顧客の不明点や当社グループの各サービスの説明不足などを把握し、業務改善に役立てています。

- ※1LLM(ラージ・ランゲージ・モデル)

一般に大規模言語モデルと訳され、自然言語処理の分野で使用される機械学習モデルの一種。Web上の情報など、大規模なトレーニングデータを使用してトレーニングされたAIで、自然言語の理解や新たな文章の生成に利用される。ChatGPTがその代表例。 - ※2ハルシネーション

AIが作り出す架空の情報。AIは大量データを学習し、新たな文章・画像等を生成することができるが、確率的に生成されたものであるため、内容が正しいとは限らない。AIが生成した内容が現実のものとして誤解される現象をハルシネーションと言う。

店頭営業スタイルにおけるDX

全店コンサルステーション化(店頭DXによる相談中心店舗への変革)

営業店の店頭では、デジタル技術を活用してお客さまと行員双方の事務手続きの煩雑さから解放し、人が人ならではの価値を提供できる店頭づくりを進めています。既に現金を取り扱わない(セルフサービス型の)店舗形態を順次展開していますが、これを全店に拡大することで、「待たない・書かない・話しやすい店舗」へと変革し、お客さまの相談利便性を拡大していきます。

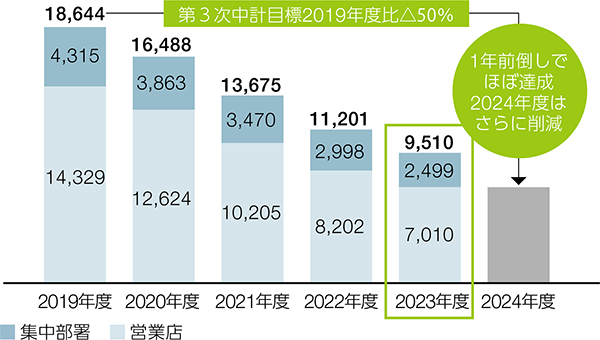

店頭業務のデジタル化

店頭業務のデジタル化を進めるため、全店に店頭タブレット「店頭受付ナビ」を導入し、STP化(フロントエンドでの後続処理を要しない事務処理)による事務量の大幅な削減を実現しています。既に中期経営計画目標として掲げていた事務量半減を、1年前倒しでほぼ達成しています。

また、各種税金のキャッシュレス納付化も積極的に推進しています。常陽銀行では、2024年6月に関東信越国税局からキャッシュレス納付の普及拡大に向けた取り組みに感謝状を授与されました。具体的には、同行口座からのe-Tax納税が2020年度対比で約2.3倍に増加しており、このような成果が評価されています。

2024年5月からは、茨城県内6金融機関の協調の取り組みとして、キャッシュレス納付を推進するチラシを作成·配布。多様な納付手段をご案内することで、地域全体のお客さまの利便性向上に努めています。

1日あたりの事務量(平均年度):時間

取引先や地域へのDX支援・協業

DX支援事業やDXコンサルティングの実施

取引先企業や自治体のみなさま向けに、各種セミナー等を通じた情報提供とソリューションの紹介を行っています。常陽銀行では、「DX成功事例オンライン説明会」を月2回の頻度で2024年4月までに延べ51回実施し、参加者数は延べ12,000人を超えています。足利銀行でも、業種別で時流に合わせたテーマのセミナーを実施しております。

個別企業さまの経営課題に寄り添ったDXコンサルティング・伴走支援も実施しており、いずれもご好評いただいております。

これら一連の取り組みは、経済産業省「『デジタルガバナンス・コード』実践の手引き2.0」(https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-chushoguidebook/dx-chushogb2notice.html)に掲載されたほか、同省が主催する「第2回 支援機関を通じた中堅・中小企業等のDX支援の在り方に関する検討会」でも常陽銀行が登壇し、その資料は公式ホームページに公開されています。

(https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/dx_support/002.html)

問題解決プラットフォーム「ビジクル」を活用したDX提案

常陽銀行では、問題解決プラットフォーム「ビジクル」(株式会社BusinessTech提供)を提供元のサービス黎明期から共同で開発・推進し、DX支援ツールの中核として活用しています。2022年10月には「ビジクル診断」機能を導入。営業店の行員が中小企業の経営者と一緒に診断を実施し、最も解決優先度の高い課題から順に、有効なITソリューションや対話資料をレコメンドできます。

「ビジクル診断」はこれまでに6,000件実施。銀行側では蓄積された診断データから事業規模・業種別の傾向を集約し、地域全体の課題把握にも役立てています。

DX基盤の強化

DX人材育成の状況

DXを組織的に推進するためには、システム基盤の刷新と人材の育成が必要です。当社グループでは、長期的な展望では基幹システムや営業店システムの刷新、オンプレミスサーバーの全社的なクラウドシフト等を検討しています。また、中期的な視点では、各個別システムのモダナイゼーション(最新化)を順次進めています。

DX人材の育成においては、DXリテラシーに応じた基準(DX人材(リーダー·コア)、DXベース人材)を設け、それぞれ育成目標を掲げて取り組んできました。ベース人材の育成では、組織全体のリテラシー向上を目指し、ITパスポートの取得を広く推奨することで、中期経営計画の目標人数3,000名を計画初年度に前倒しで達成。同様にコア人材の育成目標400名も既に達成しています。今後は、急速に変化し進化するデジタル外部環境に対応するため、更なる育成強化と知識のアップデートに取り組んでいくほか、キャリア採用や外部IT先進企業へのトレーニー出向なども活用しながらリーダー人材の充実を図っていきます。

DXベース人材(ITパスポート取得者)推移(銀行合算)

| 2024年3月末 | 目標 | 目標比 | |

|---|---|---|---|

| DX人材 | 663名 | 400名 (~2025/3末) |

+263名 |

| DXベース人材 | 3,924名 | 3,000名 (~2024/3末) |

+924名 |

育成の取り組み

- IT関連企業へのトレーニー派遣による先端ノウハウの吸収

- 社内人材発掘を目的とした社内デジタル部署へのトレーニー公募

- ITコーディネータ、データサイエンスやローコード開発等の各種テーマ別研修の実施

- デジタル関連資格取得推奨と継続的な学習環境の提供

デジタル化・DXの推進にかかる取り組みの詳細は、ディスクロージャー誌(統合報告書)の61ページから70ページをご参照ください。