めぶきフィナンシャルグループは、地域に密着した総合金融グループとして、めぐみ豊かで美しい自然環境を維持し、健全な「環境」を未来につなげるため、緑化・環境関連事業への支援や環境配慮型商品の提供、環境に配慮した店舗づくり、森林保全基金への寄付、従業員による森林植樹・整備活動などを行っています。

環境保全への取り組み

めぶきフィナンシャルグループでは、企業活動の基本方針である「企業倫理」において環境問題への取り組み姿勢について示し、グループ会社を通じて環境保全活動に積極的に取り組んでいます。

(めぶきフィナンシャルグループの企業倫理第10条より)

「地球環境や社会情勢の変化等への耐性の高いサステナブルな環境・社会の構築に向け、主体的に行動します。」

グループ環境方針

めぶきフィナンシャルグループでは、気候変動への対応、自然資本および生物多様性の保全・回復への取り組みなど、地球環境を保全しつつ自然との共生により経済の活性化を図っていくことが、社会の持続性を高めるために必要であると考え、「グループ環境方針」を定めています。気候変動への対応は、地球環境に係る重要な課題であると認識し、自らの企業活動における環境負荷の低減に努めるとともに、地域における脱炭素化への取り組み支援を進めています。

「調達・購買ガイドライン」の策定

当社グループは、事業活動に必要な物品・サービスなどの調達・購買にあたり、環境・社会に配慮した責任ある購買活動に努めることを目的として、2023年1月にグループ共通の「調達・購買ガイドライン」を制定しました。

また、当社のみならずサプライヤーの皆さまと協働した取り組みに努めることで、持続可能な社会の実現を目指しています。

3.調達・購買基本方針

調達の必要性を十分に考慮し、品質や経済合理性等に加え、環境に配慮している、または、環境負荷ができるだけ少ない製品やサービスを環境負荷の低減に努めるサプライヤー様から優先的に調達するよう努めていきます。

気候変動への対応

TCFD提言への取り組み

めぶきフィナンシャルグループは、地球温暖化・気候変動への対応を優先的に取り組むべき重要な課題として捉え、2021年3月にTCFD提言への賛同を表明しました。パリ協定の目指す脱炭素社会(世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする)の実現に向け、投融資先を含むサプライチェーンへの働きかけや当社グループのCO2排出量ネット・ゼロに向けた取り組みの展開など、気候変動への対応の強化を進め、脱炭素社会の実現や地域社会の持続的発展への貢献を加速させてまいります。

また、TCFD提言の推奨開示事項である「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」に基づく開示内容の充実を図り、積極的な開示を行うことでステークホルダーとのエンゲージメントの充実を図ってまいります。

ガバナンス

方針の制定

気候変動を含むサステナビリティ※への取り組みを一層強化するため、「グループサステナビリティ方針」「グループ環境方針」「環境・社会に配慮した投融資方針」「調達・購買ガイドライン」等を制定し、経営の重要事項として各方針に基づき業務運営をしています。

※当社グループの持続的な成長と地域の環境・社会課題の解決の両立

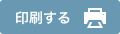

取締役会による監督体制

気候変動を含むサステナビリティに関する取り組みの策定・進捗を一元的に管理できる体制を整備するため、取締役社長を委員長とする「サステナビリティ委員会」を設置し、半年に1回以上の頻度で開催しています。

また、取締役会は、サステナビリティ委員会における審議内容等に関し、都度報告を求め、必要に応じ同委員会への指示を行うなど、当社グループの取り組みを監督する態勢を構築しています。なお、サステナビリティに関する重要事項は、取締役会に付議し、取締役会が意思決定を行っています。

専門組織の設置

2022年4月に当社内に専門組織(当社に「サステナビリティ統括グループ」、子銀行の常陽銀行および足利銀行に「サステナビリティ推進室」)を設置しました。グループの機能と知見を結集し、グループ全体で持続可能な地域社会の実現に向けた取り組みを加速させてまいります。

サステナビリティ委員会および取締役会における気候変動に関連する主な審議・報告事項(2022年度)

- 自社のCO2排出量削減ロードマップの作成

- 「調達・購買ガイドライン」の制定

- 気候変動に係るシナリオ分析結果の報告 等

※2022年度はサステナビリティ委員会を7回開催

戦略

経済の発展は、生活や教育などの社会条件によって成り立ち、社会は自然の環境によって支えられています。持続可能な地域社会の実現ならびに地域社会およびめぶきフィナンシャルグループの持続的な発展は、環境の維持・保全が大前提となることから、気候変動問題への取り組みが地球環境に係る重大な課題であるとともに、事業戦略上、重要な課題であると認識し、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを行うことを「グループ環境方針」に定めています。

めぶきフィナンシャルグループでは、以下のとおり事業活動に影響を与えると想定される気候変動に伴う機会とリスクについて特定したうえで、財務インパクトの評価を実施し、その評価結果を踏まえ、リスクの軽減ないし機会の獲得に向けた対応を進めています。

1.機会

(1)機会認識

当社グループが認識する気候変動に伴う主な機会は以下のとおりです。

| 詳細 | 時間軸 | |

|---|---|---|

| ビジネス機会の増加 |

|

短期~長期 |

| コスト削減 |

|

短期~長期 |

| 社会的評価の向上 |

|

中期~長期 |

※短期:5年程度、中期:10年程度、長期:30年程度

(2)認識した機会に対する取り組み

気候変動対策支援サービスの提供

カーボンニュートラルに向けた取り組みは、積極的に脱炭素経営に取り組む上場・大手企業のサプライチェーンの中に位置する地域の中小企業においても事業継続・持続成長に不可欠であり、重要な経営課題となっています。

また、温暖化に伴い、激甚化・頻発化が進んでいる災害に対する備えも事業継続に不可欠となっています。

これらの理由から当社グループは、資金供給やコンサルティングを通じて、お客さまの気候変動対策を積極的に支援しています。

主なサービス一覧

| 非金融サービス | 金融サービス | |

|---|---|---|

| 意識啓発 |

|

|

| GHG排出量削減 |

|

|

| 災害対策 |

|

|

省エネ促進による脱炭素化・コスト削減

環境配慮型店舗の新設

新店舗への太陽光発電システムの設置や店内照明のLED電球への切り替えなど、環境に配慮した店舗づくりを進めています。

環境配慮型店舗対応状況(2023年3月末時点)

| 年度 | 店舗数 | |

|---|---|---|

| 2022年 | 常陽銀行 | 118店舗 |

| 足利銀行 | 109店舗 |

環境に配慮した低燃費車等の導入

営業活動で使用する車を、順次低燃費車に切り替えるほか、電気自動車や燃料電池自動車等の導入も進めています。

再生可能エネルギー発電事業への参入

地域における再生可能エネルギー(以下、「再エネ」という)の需要が急速に高まっており、大手企業のみならず、地域企業の自社使用電力における再エネニーズも顕在化しています。再エネ電源の取得・発電やその派生事業を通じ、地域のカーボンニュートラルに貢献するため、2022年7月に「常陽グリーンエナジー株式会社」を設立しました。同社では、2023年5月現在、一般家庭1,500世帯相当となる約5MWの太陽光発電施設を取得し、電力を供給しています。また、J-クレジットの販売のほか、地元自治体との連携やPPAによる電力供給を開始しています。

イニシアチブへの賛同・参画

当社グループは、気候変動への対応を含むサステナビリティに関連する取り組みを加速させるためには、国際機関、政府、企業などと連携することが重要であると考え、イニシアチブへの積極的な参画に努めています。

2.リスク

当社グループでは、融資ポートフォリオを経由した気候変動リスクの把握強化に向けて、シナリオ分析の手法を活用した取り組みを進めており、継続的なシナリオ分析の取り組みの中で、分析手法の高度化や分析対象の拡大等に努めています。

昨年度からの変更点は、物理的リスクにおいては、分析対象を茨城県・栃木県から全国に拡大しました。移行リスクにおいては、「金属・鉱業」セクターを追加しました。炭素関連資産については、エネルギーセクターのみから4セクターへ拡大しました。

(1)リスク認識

当社グループが認識する気候変動に伴う主な機会は以下のとおりです。

| リスク | 詳細 | 時間軸 | |

|---|---|---|---|

| 物理的リスク |

|

|

短期~長期 |

| 移行リスク |

|

|

中期~長期 |

|

|

短期~長期 |

※短期:5年程度、中期:10年程度、長期:30年程度

(2)シナリオ分析

当社グループでは、気候変動シナリオを考慮した当社グループの組織戦略のレジリエンス(強靭性)を評価するとともに、お取引先との対話(エンゲージメント)を強化することを目的として「物理的リスク」、「移行リスク」について、シナリオ分析を実施しています。2022年度におけるシナリオ分析の概要は、以下のとおりです。

物理的リスク

Ⅰ 定性分析

物理的リスクの観点からお客さまが直面するリスクの分析を実施しています。

| 評価項目 | 主なリスク |

|---|---|

| 異常災害の激甚化(急性リスク) |

|

Ⅱ 定量分析

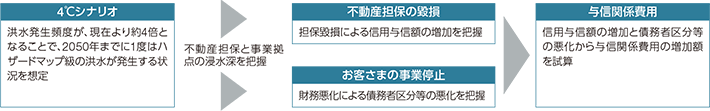

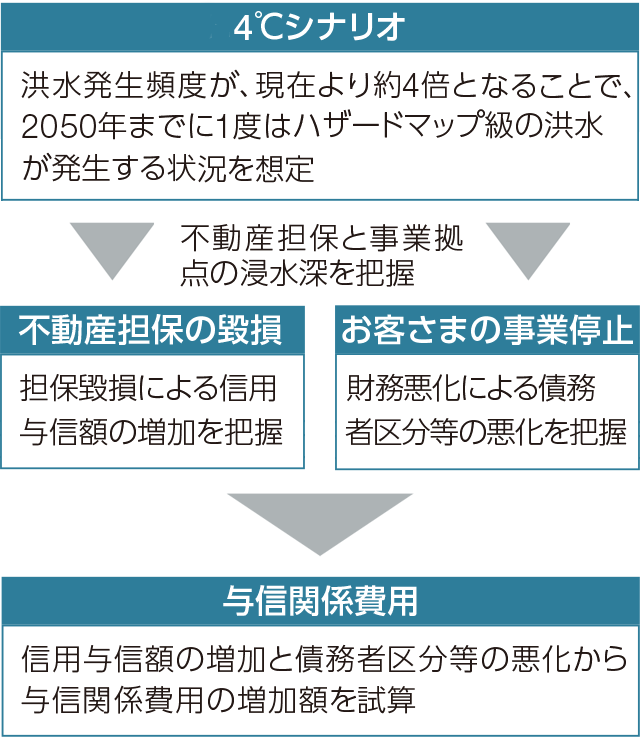

台風等により発生する洪水被害に伴う影響について、昨年度は、当社グループの中心的な営業地盤である「茨城県・栃木県」に事業拠点を有するお客さまを対象に定量分析を実施しました。今年度は対象エリアを「国内」に拡大し、分析を実施しています。

具体的には、国土交通省の公表資料等を参考に、4℃シナリオ下でハザードマップ級の洪水が発生する状況を想定し、「不動産担保の毀損」と「お客さまの事業停止に伴う財務悪化」による与信関係費用の変化を分析しています。

【分析手順】

【分析概要】

| リスク事象 | 洪水による不動産担保の毀損、洪水によるお客さまの事業停止に伴う財務悪化 |

|---|---|

| シナリオ | RCP8.5シナリオ※(4℃シナリオ) |

| 分析対象 | 国内に事業拠点を有するお客さま |

| 分析期間 | 2050年まで |

| リスク指標 | 増加が想定される与信関係費用(信用コスト) |

| リスク量 | 与信関係費用の増加額:最大146億円程度 |

※気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が策定したシナリオ

移行リスク

Ⅰ 対象セクター選定

移行リスク(政策・規制、業界・市場、技術、評判)の観点から当社グループの投融資ポートフォリオにおいて、移行リスクの影響が顕著となるセクターとして、昨年度から1セクター(金属・鉱業)を追加した「電力」「石油化学」「自動車」「金属・鉱業」の4セクターを抽出し、同セクターのお客さまが直面するリスクの分析を実施しています。

※炭素関連資産に含まれる「石油・ガス・石炭」セクターは、当社グループにおけるエクスポージャーの割合が低いことから分析対象外としました(2022年3月末時点で総与信額に占める割合は0.6%程度です)。

Ⅱ 定性分析

| 対象セクター | 主な評価項目 | 主なリスク | |

|---|---|---|---|

| 電力 | 政策/規制 | 炭素税・炭素価格、温室効果ガス(GHG)排出規制の強化 |

|

| 業界/市場 | エネルギーミックス等 |

|

|

| 技術 | 低炭素技術の普及 |

|

|

| 評判 | 顧客の行動変化 |

|

|

| 石油 化学 |

政策/規制 | 炭素税・炭素価格、プラスチック規制への対応 |

|

| 業界/市場 | 原材料価格 |

|

|

| 技術 | 再生エネルギーの普及 |

|

|

| 評判 | 顧客の行動変化 |

|

|

| 自動車 | 政策/規制 | 炭素税・炭素価格 |

|

| 業界/市場 | 電気自動車(EV)化の進展 |

|

|

| 技術 | EV車(次世代技術)の普及 |

|

|

| 評判 | 顧客の行動変化 |

|

|

| 金属・鉱業 | 政策/規制 | 炭素税・炭素価格 |

|

| 業界/市場 | マルチマテリアル化の進展 |

|

|

| 技術 | 低炭素鋼材への移行 |

|

|

| 評判 | 顧客の行動変化 |

|

|

Ⅲ 定量分析

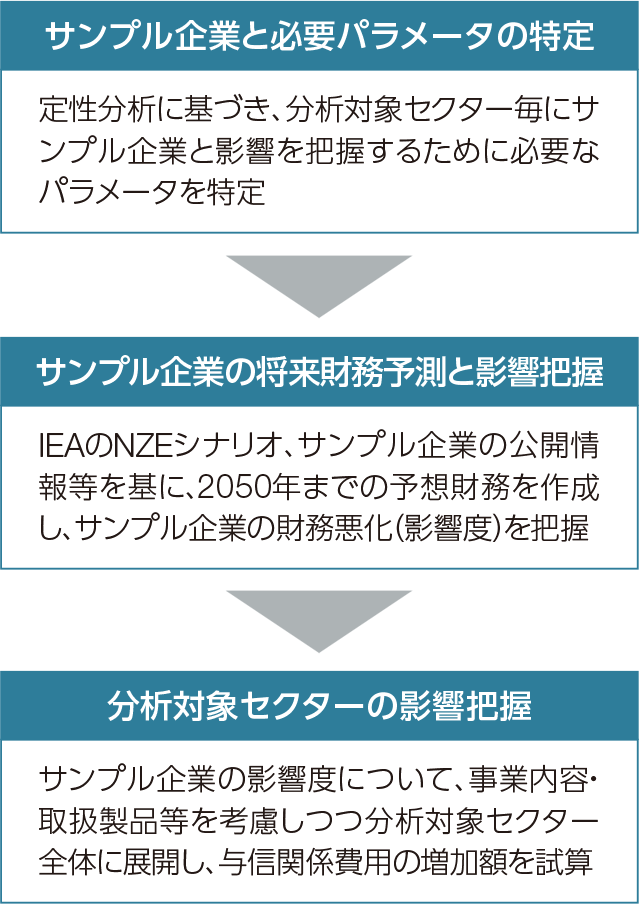

脱炭素社会への移行に向けた「炭素税の導入」「お客さまの取り組み」「市場の変化」等による影響について、定量分析を実施しています。具体的には、国際エネルギー機関(IEA)の「Net Zero by 2050(NZE)」シナリオの予測データやサンプル企業の公開情報等を基に、「脱炭素社会への移行に伴うお客さまの財務悪化」による当社グループにおける与信関係費用の変化を分析しています。

【分析手順】

【分析概要】

| リスク事象 | 脱炭素社会への移行に伴うお客さまの財務悪化 |

|---|---|

| シナリオ | NZEシナリオ※1(1.5℃シナリオ)、RCP2.6シナリオ※2(2℃シナリオ) |

| 分析対象 | 「電力」「石油化学」「自動車」「金属・鉱業」セクター |

| 分析期間 | 2050年まで |

| リスク指標 | 増加が想定される与信関係費用(信用コスト) |

| リスク量 | 与信関係費用の増加額:最大180億円程度 |

- ※1国際エネルギー機関(IEA)が策定したシナリオ

- ※2気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が策定したシナリオ

Ⅳ 炭素関連資産の状況(2023年3月末時点)

当社の総与信残高※1に占める炭素関連業種※2の与信残高および貸出金における割合は次のとおりです。

| エネルギー | 運輸 | 素材・建物 | 農業・食料・林産物 | 計 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 与信額 | 1,771億円 | 4,651億円 | 29,999億円 | 2,711億円 | 39,131億円 |

| 割合 | 1.5% | 3.9% | 25.0% | 2.3% | 32.6% |

- ※1貸出金、支払承諾、外国為替、私募債、コミットメントライン空枠等の合計。ただし、水道事業、再生可能エネルギー発電事業を除く。

- ※2TCFD提言における対象業種はGICS(世界産業分類)における業種分類を推奨していますが、当社では日銀業種分類に当てはめて集計しているため、差異が生じる場合があります。

(3)シナリオ分析結果について

今回の分析手法により算出した当社グループへの影響額は、いずれも限定的であるとの結果になりました。引き続き分析の高度化に努めてまいります。また、分析結果はお客さまとのエンゲージメントに活用し、お客さまの気候変動対応、脱炭素化に向けた取り組みを支援し、当社グループとお客さまの機会の最大化およびリスクの最小化に努めてまいります。

リスク管理

当社グループは、経営の健全性・安全性を確保しつつ企業価値を高めていくために、業務やリスクの特性に応じてリスクを適切にコントロールしていくことを経営の最重要課題の一つとして認識し、リスク管理態勢の高度化に取り組んでいます。気候変動リスクは、環境のみならず経済・社会に重大な影響を与える可能性がある重要なリスクの一つであるとともに、事業戦略上の重要な課題と捉え、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを行うことを「グループ環境方針」に定め、気候変動リスクを適切に管理し、発展させていくことを目指しています。

当社グループでは、多様化・複雑化する金融業務の各種リスクを個々に管理するとともに、リスクを相対的に管理するため、信用リスクや市場リスクなどの異なるリスクをVaRなどの統計的手法を用いて定量的に把握する「統合的リスク管理」を行っています。

シナリオ分析や定性分析の結果を踏まえ、気候変動リスクは、信用リスクやオペレーショナルリスクのほか、広範かつ複雑な経路やさまざまな時間軸を通して波及し、当社グループの事業運営・戦略・財務計画に大きな影響を及ぼす可能性があることから、今後、リスクカテゴリー毎のリスクの波及や時間軸について分析を深めるとともに、シナリオ分析の高度化に取り組み、総合的な枠組みでのリスク管理を進めてまいります。また、お客さまとのエンゲージメントを通して把握した課題やニーズ解決のため、気候変動対応や脱炭素化への移行支援、BCP対策支援など、最適なソリューションを開発・提供し、ビジネス機会の創出と気候変動リスクの低減・回避の両立を図ってまいります。

なお、環境・社会に負の影響を与える可能性のあるセクターへの投融資に関しては、「環境・社会に配慮した投融資方針」を定め、環境・社会への影響の低減・回避に努めているほか、投融資方針に則り、適切に運営されているかについて定期的にモニタリングを行っています。

今後も、リスクカテゴリー毎のリスクの波及や時間軸について分析を深めるとともに、総合的な枠組みでのリスク管理を進めてまいります。

1.気候変動リスク波及の例

| 物理的リスク | 移行リスク | |

|---|---|---|

| 信用リスク | 自然災害激甚化の影響で、お客さまの資産が被災することによる担保価値の毀損、お客さまの事業停滞・業績悪化に伴う信用リスクの増加 | 脱炭素社会への移行に向けた、政策・規制、マーケット、技術開発等の変化への対応不足等による、お客さまの業績悪化に伴う信用リスクの増加 |

| 市場リスク | 自然災害激甚化の影響による有価証券等の価値の下落に伴う市場リスクの増加 | 脱炭素社会への移行に伴う投資先の業績悪化や、市場における投資家の行動の変化による有価証券等の価値の下落に伴う市場リスクの増加 |

| 流動性リスク | 自然災害激甚化により被災した顧客の資金繰り悪化による預金引出など資金流出の増加に伴う流動性リスクの増加 | 気候変動リスクへの対応不足などによる当社グループの格付低下を受けた市場調達コストの上昇、預金流出に伴う流動性リスクの増加 |

| オペレーショナルリスク | 当社グループの拠点被災による有形資産リスクの増加、事業中断や防災コストの増加 | 脱炭素社会への移行への対応不足(開示の不足や炭素関連資産の保有)によるレピュテーショナルリスク(風評リスク)の増加 |

2.特定セクターへの融資ポリシーの策定と公表

環境・社会に負の影響を与える可能性のある特定セクターへの投融資に関しては、「環境・社会に配慮した投融資方針」を定め、環境・社会への影響の低減・回避に努めています。投融資方針を制定した2021年3月以降、方針に抵触する投融資は行っていません。

| セクター | 投融資方針 | 2022年度モニタリング結果 |

|---|---|---|

| 石炭火力発電事業 | 新設の石炭火力発電所向け投融資は、原則として取り組みません。(ただし、例外的に取り組みを検討していく場合は、国際的なガイドライン等※1を参考に、発電効率性能や環境への影響、地域社会への影響等、個別案件ごとの背景や特性等に十分注意のうえ、慎重に対応します。) | 2022年度、新設の石炭火力発電所向け投融資はありません。既存残高※2は2039年度までにゼロとします。 |

| 森林伐採事業 | 国際認証(FSC※3、PEFC※4)の取得状況や環境に対する配慮、地域社会とのトラブル発生状況等に十分注意のうえ、慎重に対応します。 | 森林伐採事業に対する投融資はありません。 |

| パーム油農園開発事業 | 国際認証(RSPO※5)の取得状況や環境に対する配慮、地域社会とのトラブル発生状況等に十分注意のうえ、慎重に対応します。 | パーム油農園開発事業に対する投融資はありません。 |

| クラスター弾製造事業 | クラスター弾の非人道性を踏まえ、クラスター弾の製造を行っている企業に対する投融資は、資金使途に関わらず取り組みません。 | クラスター弾製造事業に対する投融資はありません。 |

| 人権侵害・強制労働等 | 国際的な人権基準※6の主旨に反する児童労働や強制労働など、人権侵害が行われている事業への投融資は取り組みません。 | 人権侵害・強制労働等が行われている事業に対する投融資はありません。 |

- ※1経済協力開発機構(OECD)が制定する公的輸出信用アレンジメント等

- ※2既存の投融資残は、事業者が投資時点で、各発電規模における最良の技術(BAT=Best Availabie Technology)を採用したプロジェクトに限定して対応

- ※3森林管理協議会。環境保全の観点から適切で社会的な利益にかない、経済的にも継続可能な森林管理を理念とする国際的な森林認証制度を運営する非営利団体

- ※4森林認証プログラム。世界の森林の85%をカバーする「持続可能な森林経営のための政府間プロセス」をベースに各国で個別に制定された森林認証制度の審査およびそれら制度間の相互認証を推進するための国際統括組織

- ※5持続可能なパーム油のための円卓会議。持続可能なパーム油の生産と利用を促進する、世界的に信頼される認証基準の策定を図る組織

- ※6世界人権宣言、ビジネスと人権に関する指導原則等

指標と目標

当社グループは、パリ協定への整合と脱炭素社会およびCO2排出量ネット・ゼロの実現に向けて、次の目標の設定とロードマップを策定するとともに、各種指標によりモニタリングを行っています。これらの目標・指標の進捗状況は、定期的にサステナビリティ委員会および取締役会へ報告し、戦略への反映・監督を行っています。

1.サステナブルファイナンス

2021年度~2030年度までにサステナブルファイナンス3兆円、うち環境系ファイナンス2兆円の実行目標を設定しました。

2021年度~2022年度の累計実績は、サステナブルファイナンス6,154億円、うち環境分野3,479億円です。

| 目標 (2021年度~2030年度) |

実績 (2021年度~2022年度) |

進捗率 | |

|---|---|---|---|

| サステナブルファイナンス | 3兆円 | 6,154億円 | 20.5% |

| うち環境分野 | 2兆円 | 3,479億円 | 17.4% |

「サステナブルファイナンス」の定義

関連する外部基準(グリーンローン原則、グリーンボンド原則、ソーシャルボンド原則など)を参考に、「環境・社会課題の解決を通じて持続可能な社会の実現を目指すお客さまの活動を支援するファイナンス」

| 「サステナブルファイナンス」の対象分野 | |

|---|---|

| 環境分野 | 再生可能エネルギー事業など気候変動の適応・緩和に資する事業 再エネ・省エネ・カーボンニュートラルに資する設備投資等 |

| 社会分野 | 地域活性化、地方創生に資する事業 スタートアップ企業の育成、雇用の創出等に資する事業等 |

2.CO2排出量

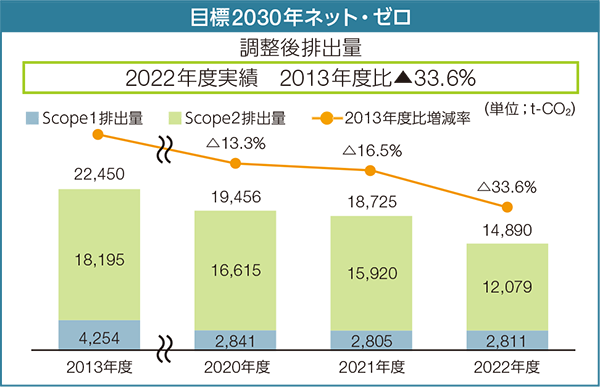

(1)CO2排出量削減目標(Scope1,Scope2)

気候変動に対する対応強化の一環として、今年度より、常陽銀行と足利銀行に加え、全てのグループ会社を含めた全社におけるCO2排出量の集計を開始しました。今後も、技術動向や環境変化等を踏まえ、適宜ロードマップの見直しを行い、目標達成に向けて取り組んでまいります。

実質再生可能エネルギー導入実績

| 導入時期 | 導入対象ビル | 削減効果 (見込) |

|

|---|---|---|---|

| 常陽銀行 | 足利銀行 | ||

| 2022年7月 |

|

|

年間 4,293t-CO2※1 |

| 2023年4月 |

|

年間 1,710t-CO2※2 |

|

| 合計 | 4ビル | 3ビル | 年間 6,003t-CO2※3 |

- ※1東京電力エナジーパートナーの2020年度調整後排出係数により算出

- ※2東京電力エナジーパートナーの2021年度調整後排出係数により算出

- ※3当社グループの2021年度CO2排出量(調整後排出量)の約32%相当

(2)CO2排出量(Scope3)

常陽銀行および足利銀行合算のScope3排出量は以下のとおりです。また、カテゴリー1~5および15は今年度より算出を開始しております。

| カテゴリー | 排出量 (t-CO2) |

|

|---|---|---|

| カテゴリー1 | 購入した商品・サービス | 6,267 |

| カテゴリー2 | 資本財 | 8,146 |

| カテゴリー3 | Scope1、Scope2に含まれない燃料およびエネルギー活動 | 2,237 |

| カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | 534 |

| カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | 29 |

| カテゴリー6 | 出張 | 1,128 |

| カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | 3,398 |

| カテゴリー15 | 投融資 | 20,498,197 |

| 計 | 20,519,939 | |

※カテゴリー8~14は算定による排出量がゼロ

【カテゴリー15(投融資)について】

- PCAF※1スタンダードの計測手法を参考に、常陽銀行および足利銀行の事業性融資先全先を対象に算定を実施しました。

- 算定プロセスは、開示データなどのCO2排出量実績から算定する「ボトムアップ方式」、業種ごとの炭素強度を使用して炭素排出量を推計する「トップダウン方式」等があり、今回は開示情報が取得できる先はボトムアップ方式、その他の先はトップダウン方式を採用しました。

- 算定結果については、お客さまとのエンゲージメントに活用し、脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

- 今後も算定の精緻化と対象範囲の拡大に努めてまいります。

【業種別排出量(TCFD炭素関連セクター14業種)】

| 業種 | 炭素強度※2 (t-CO2/百万円) |

排出量※3 (t-CO2) |

|---|---|---|

| 農業 | 5.89 | 1,458,252 |

| 製紙・林業 | 8.70 | 695,192 |

| 飲料・食品 | 2.75 | 17,463 |

| 金属・鉱業 | 9.96 | 1,743,079 |

| 化学 | 9.19 | 1,046,476 |

| 石油・ガス | 12.89 | 813,025 |

| 建築資材・資本財 | 3.50 | 5,047,827 |

| 自動車 | 4.64 | 596,757 |

| 電力 | 34.15 | 991,046 |

| 不動産管理・開発 | 0.71 | 284,740 |

| 陸運 | 3.80 | 930,120 |

| 海運 | 20.03 | 130,289 |

| 空運 | 9.73 | 12,430 |

| その他 | 2.72 | 6,731,495 |

| 合計 | ― | 20,498,197 |

- ※1Partnership for Carbon Accounting Financials(金融機関の投融資ポートフォリオにおける温室効果ガス排出量を計測・開示する方法を開発する国際的なイニシアティブ)

- ※2業種別炭素強度の算定式 炭素強度=∑(融資先のCO2排出量/融資先の売上高/融資先数

- ※3排出量の算定式(トップダウン方式)排出量=∑(融資先毎の炭素強度×融資先の売上高)/常陽銀行および足利銀行の融資の寄与度

(注)算定は「2023年3月末時点でのお客さまへの融資残高」と「2022年3月末時点で常陽銀行および足利銀行が保有する最新決算情報」を使用。

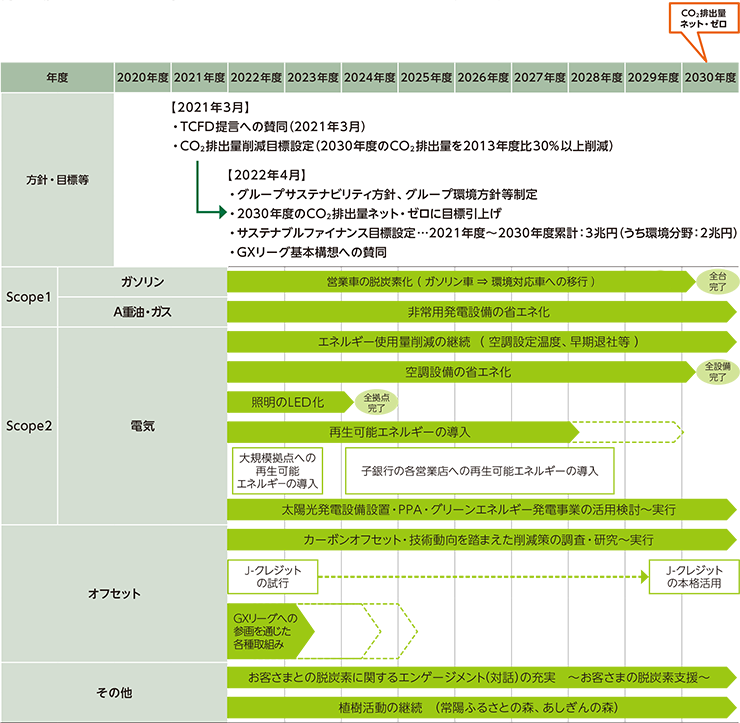

(3)CO2排出量ネット・ゼロに向けたロードマップ

「2030年度のCO2排出量ネット・ゼロ」に向けたロードマップは以下のとおりです。なお、ロードマップについては技術動向や環境変化等を踏まえ、適宜、見直しを行います。

環境関連データ

エネルギー消費量に関するデータ(銀行合算)

| 計測項目(単位) | 2020年度(令和2年度) | 2021年度(令和3年度) | 2022年度(令和4年度) | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2行合算 | 常陽銀行 | 足利銀行 | 2行合算 | 常陽銀行 | 足利銀行 | 2行合算 | 常陽銀行 | 足利銀行 | ||

| 目標 :1㎡あたりのエネルギー使用量 :エネルギー総使用量(KL)/面積(平方メートル) |

0.0264 | 0.0257 | 0.0272 | 0.0266 | 0.0258 | 0.0277 | 0.0264 | 0.0263 | 0.0265 | |

| 1㎡あたりのエネルギー使用量 :エネルギー総使用量(KL)/面積(平方メートル) |

0.0269 | 0.0261 | 0.0280 | 0.0267 | 0.0266 | 0.0267 | 0.0250 | 0.0251 | 0.0249 | |

| 直接的エネルギー消費 | 灯油 (キロリットル) |

2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 軽油 (キロリットル) |

0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 重油 (キロリットル) |

142 | 5 | 137 | 140 | 10 | 130 | 116 | 4 | 112 | |

| 石油ガス(LPG) (トン) |

43 | 38 | 5 | 27 | 23 | 4 | 35 | 31 | 4 | |

| 都市ガス (千立方メートル) |

104 | 71 | 33 | 107 | 74 | 33 | 120 | 89 | 31 | |

| 間接的エネルギー消費 | 電気 (メガワット時) |

36,478 | 20,793 | 15,685 | 34,733 | 19,979 | 14,754 | 32,005 | 18,446 | 13,559 |

| 蒸気 (ギガジュール) |

1,921 | 1,921 | 0 | 2,050 | 2,050 | 0 | 2,074 | 2,074 | 0 | |

| 温水 (ギガジュール) |

0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 冷水 (ギガジュール) |

0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 面積(平方メートル:㎡) | 358,170 | 209,700 | 148,470 | 343,826 | 197,700 | 146,126 | 338,909 | 195,012 | 143,897 | |

| エネルギー総使用量(KL) | 9,629 | 5,475 | 4,154 | 9,168 | 5,260 | 3,908 | 8,477 | 4,893 | 3,584 | |

GHG(温室効果ガス)排出量

(当社グループ全体。ただし、Scope3については2行合算)

| 項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |

|---|---|---|---|---|

| GHG排出量 Scope1(直接排出) | t-CO2 | 2,841 | 2,805 | 2,811 |

| GHG排出量 Scope2(間接排出) | t-CO2 | 16,615 | 15,920 | 12,079 |

| GHG排出量 Scope3(カテゴリ1~15) | t-CO2 | 未計測 | 3,441 | 20,519,939 |

| うち、カテゴリ1(購入した製品・サービス) | t-CO2 | 未計測 | 未計測 | 6,267 |

| うち、カテゴリ2(資本財) | t-CO2 | 未計測 | 未計測 | 8,146 |

| うち、カテゴリ3 (Scope1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動) |

t-CO2 | 未計測 | 未計測 | 2,237 |

| うち、カテゴリ4(輸送、配送 上流) | t-CO2 | 未計測 | 未計測 | 534 |

| うち、カテゴリ5(事業から出る廃棄物) | t-CO2 | 未計測 | 未計測 | 29 |

| うち、カテゴリ6(出張) | t-CO2 | 未計測 | 776 | 1,128 |

| うち、カテゴリ7(通勤) | t-CO2 | 未計測 | 2,665 | 3,398 |

| うち、カテゴリ8(リース資産 上流) | t-CO2 | 未計測 | 未計測 | 0 |

| うち、カテゴリ9(輸送、配送 下流) | t-CO2 | 未計測 | 未計測 | 0 |

| うち、カテゴリ10(販売した製品の加工) | t-CO2 | 未計測 | 未計測 | 0 |

| うち、カテゴリ11(販売した製品の使用) | t-CO2 | 未計測 | 未計測 | 0 |

| うち、カテゴリ12(販売した製品の廃棄) | t-CO2 | 未計測 | 未計測 | 0 |

| うち、カテゴリ13(リース資産 下流) | t-CO2 | 未計測 | 未計測 | 0 |

| うち、カテゴリ14(フランチャイズ) | t-CO2 | 未計測 | 未計測 | 0 |

| うち、カテゴリ15(投融資) | t-CO2 | 未計測 | 未計測 | 20,498,197 |

| GHG総排出量(Scope1,2) | t-CO2 | 19,456 | 18,725 | 14,890 |

| GHG総排出量(Scope1,2,3) | t-CO2 | 未計測 | 22,166※ | 20,534,830 |

※Scope3はカテゴリ6.7のみ

自然資本および生物多様性の保全・回復への取り組み

自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)フォーラムへの参画

持続可能な社会を実現させるためには、気候変動への対応に加え、生物多様性を含む自然資本の保全についても、重要性が高まっています。

2024年1月、めぶきフィナンシャルグループは自然関連財務情報開示タスクフォース(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures:TNFD)の取り組みに賛同し、TNFDフォーラムへ参画しました。TNFDフォーラムへの参画を通じて、TNFDの情報開示フレームワークに沿った分析と検討を行うとともに、自然関連の財務情報を開示する枠組みの構築に貢献していきます。

森林保全・環境保全活動

植樹活動

「常陽ふるさとの森」づくり

常陽銀行は、ふるさとの美しく健全な森を次世代に引き継ぐため、2009年度より那珂市および筑波山の「常陽ふるさとの森」において、間伐や植樹活動を実施し、ふるさとの緑を守り育てる森づくりに取り組んでいます。

これまでの環境保全に対する積極的な取り組みが評価され、茨城県が実施する「地球にやさしい企業表彰」を過去3回受賞しております。

「あしぎんの森」づくり

足利銀行は、2012年度より、職員とその家族を中心とした植樹活動「あしぎんの森」づくりに取り組んでいます。地域の皆さまに四季折々の自然の美しさを感じていただける森を目指して、歩道整備や下草刈りなどの活動を行っています。

足尾の山への植樹

足利銀行は、煙害で荒廃した足尾の山の緑化活動とともに水循環系としての渡良瀬川源流地域の問題を考え、自然環境の健全化に取り組んでいる「NPO法人 足尾に緑を育てる会」の活動に賛同し、新入行員と栃木県産業協議会の会員企業新入社員で植樹を行っています。

環境保全活動

日光杉並木への保全協力

足利銀行は、世界に誇る日光杉並木を守るため栃木県が行っている、「日光杉並木オーナー制度」に賛同し、制度が開始された1996年より日光杉並木のオーナーとなっています。その後も継続的に購入(1本1,000万円)し、一団体としては最多の杉を保有しています。また、「日光杉並木オーナー制度」への協力だけでなく、清掃活動等へも参加し、杉並木の保護活動も積極的に行っています。

| 杉の保有数 | |

|---|---|

| 2023年3月31日現在 | 80本(累計) |

公益信託「エコーいばらき」環境保全基金

常陽銀行は、茨城県内で環境保全に取り組む団体などに対して助成を行っています。

公益信託「エコーいばらき」は、1992年、当行と損害保険ジャパン株式会社により共同で設立しました。以降、毎年助成希望者を募集し、運営委員会による審議・選定を経て助成しています。

公益信託等を通じた助成(累計)

| 件数 | 助成金額 |

|---|---|

| 1,669件 | 1億7,944万円 |